亲爱的读者们,今天咱们来聊聊一个曾经激励无数中国人的口号——“超英赶美”。这个口号,承载着几代人的梦想和奋斗,如今,它已经成为了历史的一部分。那么,这个口号背后的故事是怎样的呢?让我们一起走进那段激情燃烧的岁月,感受那个时代的脉搏。

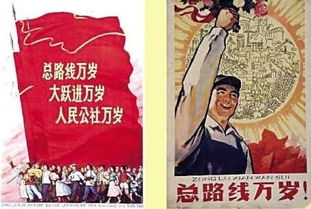

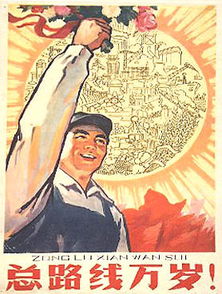

1957年,毛泽东在回应赫鲁晓夫的苏联要15年赶超美国说法时,提出了要让中国钢铁产量在15年内赶超英国。这个口号,就是“超英赶美”的雏形。当时,中国正处于新中国成立后的恢复时期,工业基础薄弱,与英国、美国等发达国家相比,差距巨大。

1958年,大炼钢铁运动在全国范围内展开。那时候,连宋庆龄都在后花园里支起了高炉。虽然大炼钢铁运动存在不少问题,但它的确让中国的钢铁产量得到了快速提升。15年后,1973年,英国钢产量2665万吨,中国产量2522万吨,基本追平。再过5年,1978年,中国的钢产量已经超过英国1000万吨。

1995年,中国钢产量达到了9500万吨,超过了美国,提前12年实现了毛泽东的预言。到了1996年,中国钢产量首次超过一亿吨,坐上了第一钢铁大国的位置,再也没丢掉这个冠军。

超英赶美的成功,离不开以下几个因素:

1. 坚定的信念:新中国成立之初,就确立了赶超发达国家的目标。这种信念,激励着一代又一代的中国人努力奋斗。

2. 全民参与:大炼钢铁运动期间,全国上下齐心协力,共同为实现目标而努力。

3. 科技创新:在发展过程中,中国不断引进国外先进技术,并进行消化、吸收和创新,提升了自身的技术水平。

4. 改革开放:改革开放以来,中国积极参与国际竞争,吸引了大量外资和技术,加速了经济发展。

超英赶美的成功,给我们留下了宝贵的启示:

2. 全民参与:团结就是力量,只有全民参与,才能实现共同的目标。

亲爱的读者们,超英赶美这个口号,已经成为了历史的一部分。但它的精神,将永远激励着我们,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!